2022年で50年の節目を迎えるスーパーフォーミュラが「次の50年」を見据えた新プロジェクトを発表!

2021年10月28日

JAF全日本スーパーフォーミュラ選手権(SF)を運営する株式会社日本レースプロモーション(JRP)は『SUPER FORMULA NEXT 50(SF NEXT 50、50は「ゴー」と読む。)』プロジェクトを発表した。全日本F2000選手権から始まった日本のトップフォーミュラカテゴリーが2022年で50年の節目を迎えるにあたり、「次の50年」を見据えたプロジェクトだそうだ。

『SUPER FORMULA NEXT 50』プロジェクト記者発表会

開催日:2021年9月25日

開催地:Hondaウエルカムプラザ青山(東京都港区)

日本のトップフォーミュラとして君臨しているSFの起源は1973年に開幕を迎えた全日本F2000選手権にさかのぼり、2022年に50年目の開幕を迎えるのだそうだ。

その歴史の中で、1978年からは全日本F2選手権に変わり、1987年から始まった全日本F3000選手権を経て、1995年に発足したJRPによってその翌年、全日本選手権フォーミュラ・ニッポンに生まれ変わり、そして2013年に現在の名称に変更となった中で常に、日本最高峰のレースとして国内モータースポーツを牽引してきた。

FIAフォーミュラ・ワン世界選手権で7度、王者になったミハエル・シューマッハ氏をはじめ、現在JRPの取締役会長を務め、日本人初のフルタイムF1ドライバーである中島悟氏、近年ではFIA世界耐久選手権(WEC)の王者に輝いた中島悟氏の長男、中嶋一貴選手と小林可夢偉選手や参戦2季目にしてインディカー・シリーズの王座を射止めたアレックス・パロウ選手など、世界最高峰の舞台で活躍しているドライバーたちの中にも、卒業生は数多い。

数々の実力派ドライバーたちを輩出し、彼らによる数多の名勝負を繰り広げながら50年の歴史を積み上げてきたSFによる、2022年以降のサステナブル(持続可能な)モータースポーツ業界づくりを目的としたプロジェクトが、SF NEXT 50だという。

記者発表会の来場者はマスク着用を必須としたうえで、入口での消毒と検温を実施し、登壇者の座席や記者席の間隔もソーシャルディスタンスがとられるなど、新型コロナウイルス感染症感染拡大への防止策を実施して、開催された。また、第1部の記者発表会では、登壇者の間に充分なソーシャルディスタンスをとり、さらにアクリルボードで仕切るなどの対策も施された。

SF NEXT 50のビジョンは「ドライバーズファースト」だそうだ。日本のトップフォーミュラが産声をあげた年にレースデビューをしたという中島悟氏は少年時代に、生沢徹氏がJAFグランプリのためにヨーロッパから凱旋した旅客機のタラップから手を振る写真を見て、レーシングドライバーに憧れを抱いたそうだ。

続けて中島悟氏は「この後、2部(トークセッション)に登場する、山本(尚貴)少年も小林(可夢偉)少年も、いつか、子どもの頃にきっとそういう華々しいレーサーを見て、憧れ、(モータースポーツの世界に)入ってきたんじゃないかな、というふうに思います」

「カッコいいドライバーを見て、次の子どもたちが「この世界に来たい」と言うようなモノを色々な、我々の持つツールで示していきたい」とSF NEXT 50への思いを、この発表会の冒頭で語った。

SF NEXT 50の内容については、JRPの取締役で、SF NEXT 50のプロジェクトリーダーも務める上野禎久氏から発表された。

「モータースポーツはクルマを使うスポーツですがしかし、主役はやはりレーシングドライバー。同じマシン、同じ性能を有するエンジンを使用するため、ドライバーのテクニック、体力・精神力といった、いわゆるスポーツアスリートに求められる能力が勝敗に大きな変化が出ます」とSFでのドライバーの重要性を語った。

そして「今回のSF NEXT 50では、あらためてSFの存在意義を見つめ直し、ドライバーズファーストのビジョンの下、グローバルにおけるSFの価値やそこで戦うドライバーの価値を上げることを目的に、全ての意思決定を見直す」と宣言。

さらに「将来、欧州のF1、北米のインディカーのように、アジアを代表するフォーミュラカーとして世界中の子供に憧れられ、ここでレースをすることを夢見る場所になるように、目指したい」と目標を語った。

そのためにもドライバーの活躍を伝える情報発信の在り方やサーキットでの楽しみ方を、ドライバーズファーストの観点で段階的に見直していくという。来年からはそのビジョンを実現するために、「技術開発のパートナーシップ」と「新デジタルプラットフォーム」のふたつを進めていくそうだ。

また、2022年シーズンから一部大会での“土日2レース制”を導入するなど、参戦するドライバーの活躍の場、ファンの応援の場を広げる取り組みも順次進める、とのことだ。

フォーミュラカーは速さを追求する究極のレーシングカーを使ったレースで、その場ではエンジンやタイヤ、様々な技術開発で自動車業界に貢献してきたそうだ。しかし、脱炭素社会に向けたグローバルな環境変化によって、業界に必要な技術開発は大きく変わろうとしているという。また、エンターテインメントとしてのモータースポーツにおいても真価が問われている、とのことだ。

スポーツ業界においてデジタルによる情報提供は目覚ましく進歩しているそうで、SFでの見せ方や伝え方は上野氏曰く「レースで例えるなら残念ながら周回遅れの状況と言わざるをえない」とのことだ。

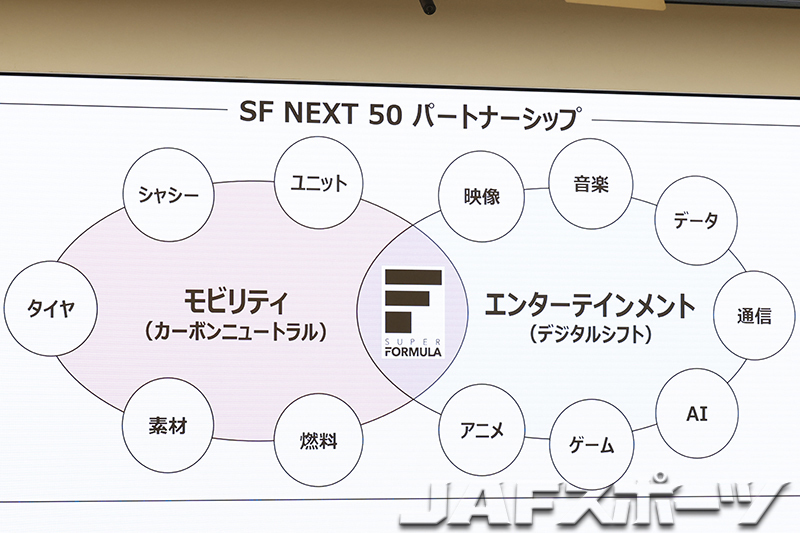

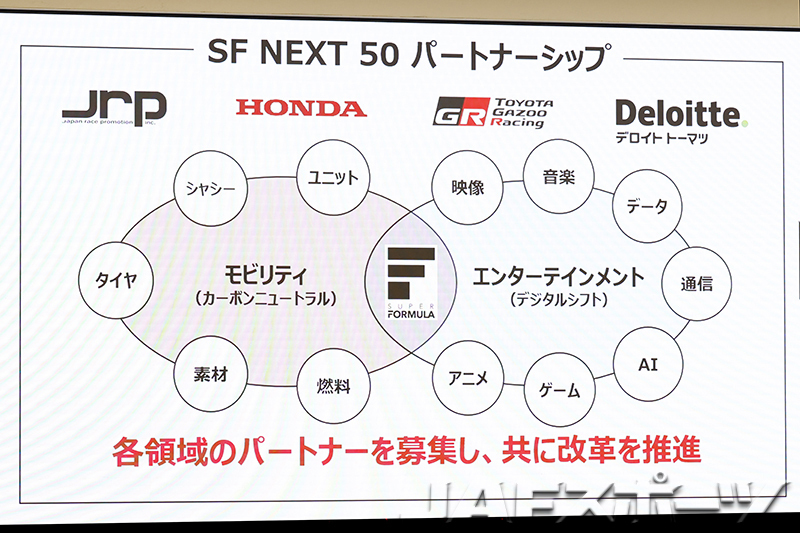

そのような大きな課題を抱えるなか、モビリティの技術とエンターテインメントの技術の両輪を、SFという“時速300kmの実験場”でともに鍛えていき、社会に必要とされ、ファンに愛されるシリーズを目指すためにふたつの技術の開発を目的とした『SF NEXT 50パートナーシップ』を発足させることを発表した。

モビリティの領域については、パワーユニットやタイヤ、素材や燃料といった様々なアイテムごとに「カーボンニュートラル」を中心とした技術開発を、トヨタとホンダの両自動車メーカーとともに進める、とのことだ。

特に燃料については、スーパーGTを主催するGTアソシエイションとも連携しながら早速、“カーボンニュートラルフューエル”を導入したテストを開始していくことを明かした。そしてシャシーには、“バイオコンポジット”と呼ばれる植物由来の天然素材の導入に向け、来季からテストを開始、その他のアイテムについても順次開発・テストを重ねていくそうだ。また、エンターテインメントの領域については「デジタルシフト」をキーワードに、映像や通信、AIやゲームといった様々なテクノロジーの実証実験を重ねる、という。

来季はこれらの技術を搭載したテストカーを開幕戦から、レースウィークのサーキットで走らせることも明かした。トライ&エラーを繰り返しながら技術を鍛えていくと同時に、ファンやメディアにもそのプロセスをしっかりと見ていただき「未来にとって必要なモータースポーツのかたちは何なのか」というものをつくっていきたい、とのことだ。

これらのテストを重ねることで、カーボンニュートラル社会に対応した次世代のフォーミュラカーの開発や、モータースポーツ業界全体に貢献できるモータースポーツエンターテインメントカルチャーを、しっかりと発展させていきたいそうだ。

SF NEXT 50パートナーシップの中心は、長年SFを支え続けているトヨタとホンダ、とのことだ。クルマづくり(モビリティ)はもちろん、エンターテインメントにおいても、それぞれの関連会社のノウハウを含めて、一緒になって考えていくという。さらに現在、ともに改革を推進してくれる各領域のパートナーを募集し、様々な企業や団体とこの新しいパートナーシップの締結に向けて、協議を重ねているそうだ。

これまでのスーパーフォーミュラの中継はドライバーズファーストという観点に置いて、本当にドライバーの凄さを伝えられていたのか、コンテンツも本当にファンが見たいモノを届けられていたのか自問自答していたそうだ。

そして、沢山あるという課題を解決するために、来季から今の社会に合った新しいデジタルプラットフォームを立ち上げ、世界中のファンが見たいコンテンツを届けることに、大きく舵をきることを発表した。

新デジタルプラットフォームは全てのドライバーのオンボード映像から、ファンが自由に選択して観ることができるほか、車速や位置情報、オーバーテイクシステムの残量などの車両情報が全て可視化できるようになるそうだ。さらに、ドライバーとチーム間の全ての無線交信も公開し、ドライバーとチームが戦う姿をデジタルのチカラを借りて、余すことなくファンに伝えるという。

また、レースデイ以外の時でも様々な映像コンテンツを視聴したり、応援しているドライバーやチームとの交流の場として活用できるようになるなど、段階的に機能を拡充させていくそうだ。

オンボード映像については、将来的に有料コンテンツとして提供していく予定だそうだが、来季のスタート段階では無料で利用できる環境にするそうだ。そして、ファンや関係者に評価をいただきながら、開発を進めていきたい、という新デジタルプラットフォームは、2022年1月頃に詳細を伝えられるように準備を進めているそうだ。

記者発表会には、トヨタ自動車株式会社 執行役員 GAZOO Racing Company Presidentの佐藤恒治氏と本田技研工業株式会社 執行職 ブランド・コミュニケーション本部 本部長の渡辺康治氏も、中島悟氏、上野氏とともに登壇した。

佐藤氏は「モータースポーツアスリートが我々にもたらす色々なモノに対して、もっともっと色々な方に知ってもらって、モータースポーツを応援していただきたい。そのような考え方は、今日登壇している者たちは完全に一致しておりますし、ホンダとトヨタ、両トップが完全に同じ思いとして、このプロジェクトが進行しています。」

「ホンダさんとともにこの場を使って、将来のカーボンニュートラルなエネルギーとはどうあるべきか、一緒に実証実験をやっていこうと思います。スポーツ、アスリートとしてのモータースポーツとともに、モータースポーツの在り方が社会性を帯びてくる変化の時期を迎えているのではないか、とも思っています。そのような思いを胸に会社の垣根を越えて、一丸となって様々な挑戦を進めます。」

そして渡辺氏は「F1で活躍したり、インディカーでチャンピオンを獲ることになるようなドライバー、ル・マン優勝経験があるドライバーと伍して戦うことができるSFの選手たちを、もっと多くの方々に知っていただきたい、応援していただきたいという思いから、このプロジェクトが立ち上がっております。」

さらに、「ドライバーズファースト、という言葉にありますように、サーキットで真剣勝負をしているレーシングドライバーのみなさんにもっと脚光が当たる、SFが日本のみならず世界から注目される、そういうシリーズになるよう、トヨタさんをはじめパートナー企業のみなさんと取り組んでまいりたい、と考えております。」

と、SF NEXT 50へのそれぞれの抱負を、両氏が語ってくれた。

SF NEXT 50を発表した第1部に続き、4氏に加えてKCMGからSFに参戦している小林可夢偉選手、そして前日スーパーGTが開催されたオートポリスから駆けつけた、TCS NAKAJIMA RACINGに所属する山本尚貴選手も招いてのトークセッションが開催された。

この記者発表会は東京・青山に建つHondaウエルカムプラザ青山で開催されたのだが、トークセッション冒頭で小林選手が「(トヨタのドライバーである)僕もこうやってここでしゃべる日が来るなんて、本当に思ってなかったです。10年前、(自分の)F1がどうなるか、という時に、何回ここに来ようとしたか(笑)」と切り出し、和やかな雰囲気の中で進んだ。

そして、「その土地土地に必ず合うようなレースの見せ方ってあるんじゃないか、と思うんです。F1の真似が良かったり、アメリカのフルコピーが成功ではないと思うんですよ。まずはやっぱり、その土地土地に合った「応援したいな」という気持ちをみなさんで考えて、伝えていければ、と思います」とヨーロッパでのF1やWEC、北米でのレースで経験を積んでいる小林選手は、そこで得たのであろう持論を披露した。

質疑応答では、新デジタルプラットフォームでドライバーのテクニックが世界中に公開されしまうのでは、という質問には「見せても全然大丈夫です。どうやって分りやすく見せられるか、が大事なんじゃないかと感じます」と小林選手。

山本選手は「各選手のデータをみんなが見ることができることによって、自分の能力をさらに引き上げることができて、それを見た他のドライバーもさらに(能力を)上げることができる、相乗効果じゃないですけれど、より質が高いモノ(レース)を見せられるんじゃないかな、と思っています」とSFのドライバーたちが更にレベルアップできる可能性を示唆してくれた。

モータースポーツを、未来の子どもたちの憧れとして残していくチャレンジ、というSF NEXT 50。先ずは来年早々に明らかになるという、ファンもこのプロジェクトの発展に貢献できるかもしれない新デジタルプラットフォームがどのようなモノになるのか、今から楽しみでならない。

フォト/宇留野潤、石原康 レポート/JAFスポーツ編集部

RECOMMENDED > おすすめ記事

第24回JAF鈴鹿グランプリは岩佐歩夢選手が優勝!逆転で初のスーパーフォーミュラ王座確定に

2025年11月26日

スーパーGT最終戦GT500は坪井翔/山下健太組が制し、坪井選手は三連覇達成!!!

2025年11月10日

STANLEY CIVIC TYPE R-GTが11台抜きでGT500勝利、seven × seven PORSCHE GT3Rが逆転でGT300初優勝

2025年10月27日

GT500ファイナルラップの逆転劇でリアライズコーポレーション ADVAN Zが9年ぶりに優勝し松田次生選手が25勝目!

2025年9月26日