次世代のモータースポーツに向けて、ハイブリッド車両を用いたラリーの安全講習を実施

2023年10月6日

FIA基金助成によるJAF Safety Programが9月26日に福岡県宗像市で、「国内開催ラリー競技会全般における安全性の向上」をテーマとして行われた。

FIA基金助成によるJAF Safety Program「国内開催ラリー競技会全般における安全性の向上」

開催日:2023年9月26日

開催地:ロイヤルホテル宗像および宗像ユリックス(福岡県宗像市)

主催:JAF 運営:GRAVEL

主催は一般社団法人日本自動車連盟(JAF)で、全日本ラリー選手権の一戦を主催している地元福岡のJAF登録クラブ、グラベルモータースポーツクラブ(GRAVEL)の全日本ラリー選手権ツール・ド・九州 in 唐津大会組織委員会が運営を担当した。今年はとくにハイブリッドシステム等を兼ね備えた次世代自動車に関する理解を深めることに重点を置いた講習会として開催。

会場には地元九州のほか、中国、四国、近畿からも国内ラリーへ主催、選手の立場で携わる関係者を始めとする約80名が参加。主催側からはFIAシングルシーターコミッションで委員を務めるミシェル・アドレアーニ氏、JAFラリー部会の高桑春雄部会長がオブザーバーとして参加した。

講習会は座学・実技の2部制を採り、午前の座学ではロイヤルホテル宗像でふたつの講義が行われた。まず最初の講義では、トヨタ自動車GAZOO Racing Company GR車両開発部の長本真氏が、WRC(FIA世界ラリー選手権)に参戦する現行のWRカーの構造および安全装置について、詳細な解説を行っていく。

2022年からWRCの最上級カテゴリーとして導入されたRally 1クラスはHV(hybrid vehicle)車両を対象としたクラスであるが、講義ではTOYOTA GR Yaris Rally 1を一部、例に挙げながら、HVの冷却システムや、HVシステムの安全機構・防塵&防水性能等についてレクチャーされた。

HVシステムの防水性能については、全方向から水を直接強くかけられた場合でも有効であることが説明されたが、水没の場合はNGであるとして、長本氏は2015年のWRCラリー・メキシコでオィット・タナック選手のフォード・フィエスタRS WRCがコースオフして水没した“タイタナック事件”を取り上げ、HVであるRally 1車両の場合は、当時とはまた違った対応が求められることになる、とコメントするひと幕もあった。

この荒天時や水没時のHVの防水性能については、国内ラリーでも渓流沿いやダムサイトなどでSSが行われることもあり、過去、実際に水没した例もあることから、参加者の関心が高かったようで、講義後の質疑応答でも質問が相次いだ。

ふたつめの座学では、一般の次世代自動車に対する理解を深めるレクチャーが行われ、トヨタカローラ福岡技術グループの山口裕輝氏が、まずトヨタ自動車の次世代自働車であるHEV(Hybrid Electric Vehicle=エンジンとモーターの2つの動力源を持つ、いわゆるハイブリッド車両)、PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle=外部充電によるバッテリー走行が可能なHEV車両)、BEV(Battery Electric Vehicle=モーターを動力源とする電気自動車)、FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle=燃料電池を搭載し、水素と酸素から自車で発電。動力源はBEVと同様の車両)について、その基本構造を解説した。

またハイブリッド車両の高電圧について、「高電圧回路の絶縁、解離」と「高電圧回路の遮断」の2点を基本として数々の安全対策が採られていること、またユーザーに対しても高電圧配線・機器が識別できるよう注意喚起が行われていることが紹介された。

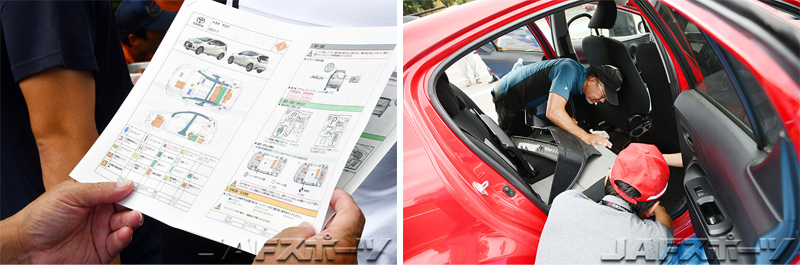

さらにトヨタ・アクア(MXPK10)を例に挙げ、一般ユーザーのレスキュー時の具体的な作業手順・注意事項についても詳細な解説が行われる。アクアについてはここ数年、競技車両としてもラリーをはじめ、国内モータースポーツ競技への参入が増え、関係者の関心も高まっていることから、参加者は注意深く耳を傾けていた。

午後は会場を宗像市民の憩いの場として親しまれている複合施設、宗像ユリックスに場所を移し、屋外で実技講習が行われる。会場ではまず座学第2部の講義を踏まえて、次世代自動車のレスキューの現状について、トヨタ・アクア、トヨタ・ノアハイブリッドの2台の実車を用いて、ハイブリッドシステムを停止させる方法等、トヨタカローラ福岡技術グループのスタッフによる解説が行われた。

また同時にレスキュー時に必要となる絶縁手袋や安全靴といった保護具についても、その役割や装着時の注意点について説明が行われる。ハイブリッドシステムの停止方法については、この絶縁手袋が用意できる場合とできない場合それぞれについて、補機バッテリーの取り扱いの注意点についても細かなレクチャーが行われた。

実技の第2部は、この講習会ではすっかりお馴染みとなっている宗像消防本部の協力を得て、実車を使用してのレスキュー訓練となった。今回はとくに次世代自動車がテーマということで、アクアの実車を用意。乗員の救出を目的とした車両の切断の訓練を実施。

実技の第1部でも紹介された絶縁のための用具の説明から始まった訓練では、車両切断時の注意事項として、高電圧による感電の恐れのある箇所の説明のほか、サイドエアバッグ、カーテンシールドエアバッグが展開する恐れがある箇所については、切断の可否それぞれを判断する状況について実車を用いて説明がなされていく。そしてこれらの知識を踏まえた上で、車両の切断を国内ラリーの関係者が専用の工具を用いて実際に行った。

また会場ではもうひとつのケースとして、ラリー競技では起こりうる複数の車両がコースアウトし、折り重なった状況からの乗員の救出と車両の切断の訓練も行われる。2台の車両をひとつのシチュエーションにまとめての訓練は、この九州で開催される講習会では初の試みとなったが、傾斜した車内に取り残された乗員を車両切断して救出する訓練など、宗像消防本部に所属するスタッフがダミー人形を使用して実際に体験した。

ハイブリッド車両に代表される次世代自動車については、今後もさらに国内モータースポーツへの参入が予想されることから、今回のようなケースでのレスキューが実践できる関係者の養成は今後大きな課題となることは確実だ。その意味でも、現況を踏まえた今回の訓練は非常に意義のあるものだったと言えるだろう。

フォト/田代康 レポート/田代康、JAFスポーツ編集部