D1第4戦筑波はTOYO勢が表彰台を独占!

2025年7月8日

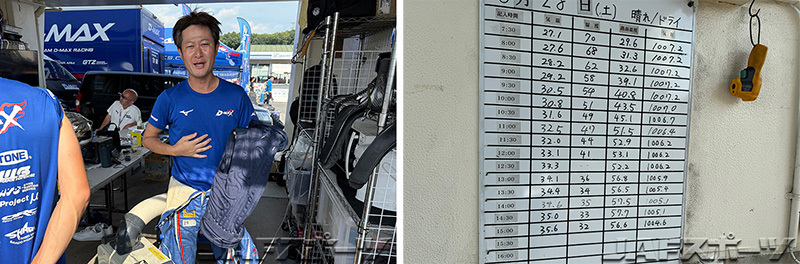

前回大会の奥伊吹ラウンドで2連勝した目桑宏次郎選手(VALINO TEAM G-Meister)を誰が止めるのか。チャンピオン経験者の中村直樹選手(TEAM VALINO×N-STYLE)や斎藤太吾選手が海外大会出場のため欠場し、シリーズランキング争いに大きな影響があると見られる中、シリーズ屈指の高速コースで争われる筑波サーキット連戦。ドライバーにもマシンにも負担が大きい気温34度を超える中での開催となった。

2025年日本ドリフト選手権

D1グランプリシリーズ 第3戦 第4戦

筑波大会

開催日:2025年6月27~29日

開催地:筑波サーキット コース2000(茨城県下妻市)

主催:株式会社サンプロス

第3戦

単走部門

今大会の審査区間は去年と同様だったが、ゾーンの配置にやや変更があった。特に1コーナーは去年のアウト配置に対しイン配置に変わり、コースアウトは減ったがこのゾーンを外すシーンも多かった。審査区間の全体で「いつもの筑波必勝ラインで走ると点数が出ない」と困惑する選手も多かったようだ。

95点台でも予選通過ができるほどアベレージが低い中、最後のグループで出走した前日練習で99点を出して期待が高まっていた山中真生選手(ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ! レーシング)が唯一の98点台をマークして優勝。参戦2年目、昨年のデビューイヤー最終ラウンドお台場で優勝&2位の快挙を成し遂げた大型新人は、単走でも初優勝を遂げた。今年も台風の目になるはずだ。

追走部門

3連勝が目前の目桑選手と初決勝戦の石川隼也選手(広島トヨタ team DROO-P)の決勝対決は、お互いに追走ポイント10.7をマークする接戦でサドンデスに突入。しかし、その後の結果は打って変わって目桑選手の圧倒的な勝利となった。この結果にはタイヤの残り溝が大きく関係していた。

D1グランプリには使用タイヤの本数制限があるとはいえ、決勝戦用に必ず新品が使えるルールになっている。しかしそれを使い切りサドンデスとなってしまい、お互いにここまで戦ってきたタイヤの中から溝の多い2本を使わざるを得ない状況となった。

そこで不運にも使えるタイヤの残り溝がほとんどなかった石川選手に対し、目桑選手は準決勝の上野高広選手(TEAM VERTEX)とのバトル1本目で、上野選手がトラブルによるコースアウトで走行不能に陥り勝ち上がりとなったため、幸運にもその時のタイヤに半分ほど溝が残っていたのだ。このため先行後追いの2本ともバーストを恐れてまるで踏めない石川選手を目桑選手は落ち着いて倒すことができたというわけだ。

第4戦

単走部門

前日に続き、またしても最後のDグループから高得点が連発した。まず川畑真人選手(TEAM TOYO DRIFT 1)が98.11でここまでのトップに立つと、そのあとの走行の村上満選手(Repair Create×Result Japan)が98.21でそれを上回る。川畑選手の2本目でそれがひっくり返るかと周囲は期待するも1本目を越えられない。

それを知らず単走優勝を確実なものにするためスタートした村上選手は、タイヤ温存を考えず2本目も全開アタックをかけた。しかしこれは自身を超えられなかったものの、結果的に1本目の得点で村上選手が単走優勝。GR86によるD1グランプリ参戦3年目、D1グランプリではベテランではあるが、これが自身初の単走優勝となった。

追走部門

前日の第3戦のベスト16で対戦した藤野秀之選手(Team TOYO TIRES DRIFT 1)と松山北斗選手(Team TOYO TIRES DRIFT 2)が決勝戦で再戦することとなった。

第3戦では藤野選手に追いつけなかった松山選手は、トラクションアップの方向でセッティングを変更。これが成功して後追いでポイント8、先行で逃げ切って後追い点2以下に抑えて自身3勝目、GRカローラに乗り換えてからの初優勝となった。

今大会で注目のルーキー

車両コンディションやセッティングが勝敗を分けることも

PHOTO/SKILLD、小竹充[Mitsuru KOTAKE] REPORT/SKILLD、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS]

RECOMMENDED > おすすめ記事

奇跡の大逆転!藤野秀之選手が最後の勝利をつかみシリーズ制覇確定!

2025年11月21日

D1第7戦は蕎麦切広大選手が勝利、第8戦は史上初の親子対決が実現

2025年10月31日

D1エビス第5戦で藤野秀之選手が、第6戦は蕎麦切広大選手が他を圧倒!

2025年10月3日

モータースポーツ好きな女性の集い「FIAガールズ・オン・トラック」が今年も東京E-Prixで開催

2025年5月27日